SACRIFICING MY OWN CHARACTER (?)

Pada dasarnya, semua hanya berawal dari sebuah pertanyaan:

"Kamu kok tega membunuh tokoh penting dalam novelmu?"

Nah... Setiap penulis punya alasan masing-masing. Rick Riordan melakukannya, J. K. Rowling melakukannya, Brandon Mull melakukannya, James Dashner malah tidak tanggung-tanggung dalam melakukannya. Jadi, aku pun melakukannya, karena jelas, dilihat dari berbagai aspek, kematian menghadirkan banyak perubahan fundamental dalam sebuah kisah. Membuatnya menjadi luar bisa berkembangan dan (biasanya), menjadi latar belakang dalam tiap tindakan yang akan dilakukan tokoh lain sebagai sebuah reaksi utuh yang akan menggerakkan cerita ke tahap selanjutnya.

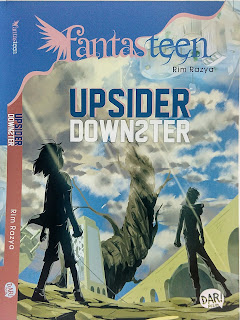

Jika kawan-kawan sudah membaca novelku: FantasTeen: Upsider Downster, kalian akan tahu siapa gadis di atas. Awalnya, aku tidak tahu kematian gadis itu akan menjadi poin yang paling banyak disoroti oleh para pembaca. Berkat satu keputusanku untuk menghapuskan eksistensinya dalam novelku, aku mendapat banyak respon dari para pembaca yang menyayangkan kematian gadis itu. Apa aku menyesal?

Tidak. Aku justru luar biasa puas.

Aku puas karena pada akhirnya, dengan mengorbankan salah satu karakter dalam novelku, aku bisa menulis ending yang bagus. Karena pada akhirnya, aku mendapat serentetan alur baru yang akan menggiring tokoh utamaku mencapai kejayaannya, meskipun tidak dengan cara yang ia harapkan. Satu kejadian traumatis bisa menggiring manusia pada berbagai tindakan besar di masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi pasak yang melontarkan perputaran roda nasib pada tiap tokoh.

Seperti kehidupan di dunia nyata, "kehilangan seseorang yang berharga" memiliki banyak arti. Dari satu pristiwa itu, akan muncul gejala-gejala tingkah laku, dan dari gejala-gejala itu kita dapat meramalkan apa yang dilakukan seseorang demi mengatasi rasa kehilangan dalam dirinya. Apakah ia akan putus asa, marah, mendendam, memaki, membunuh, mengamuk, berduka, terpuruk, bunuh diri, menerima, merelakan, melepaskan.... semua itu tergantung seberapa penting ikatan yang dimiliki oleh korban.

Aku kejam? Nah, itu aspek yang berbeda.

Pernah dengar kalimat "Menulis adalah cara untuk melampiaskan perasaan"? Aku kurang lebih seperti itu. Aku lupa bagaimana kondisi persaanku saat sedang menulis Upsider Downster, namun aku yakin saat itu bukanlah masa-masa yang menyenangkan. Beberapa situasi tertekan dan mencekam di dalam novel kuhasilkan berdasarkan situasi sebenarnya yang terjadi di sekelilingku. Refleksi dari ketakutanku sendiri. Situasi dimana kita mustahil menceritakannya pada orang tua dan teman-teman kita, situasi yang hanya bisa kita hadapi seorang diri, karena jika melibatkan orang lain justru akan memperparah situasi tersebut.

Beberapa adegan juga berasal dari setiap mimpi burukku. Harpa-harpa, tabung-tabung mayat, mata yang dijahit, jatuh dari langit. Hal-hal semacam itu rupanya juga pernah menghantuiku di dalam mimpi, membuatku terbangun di tengah malam yang gelap hanya untuk mendapati aku tidak bisa memejamkan mata setelahnya. Cara apa lagi yang dapat kugunakan untuk memindahkan kecemasan tersebut kecuali dengan menuliskannya di dalam novel?

"Dunia itu kejam", adalah kalimat yang berkali-kali dirongrongkan seseorang kala aku jatuh stres karena suatu masalah. Kalian tahu, kalimat semacam itu bisa mengendap perlahan-lahan kemudian menyatu dengan diri kita. Kita tidak akan sadar kalau kalimat tersebut akan mempengaruhi tiap keputusan yang akan kita ambil, sampai kita menyesali keputusan tersebut. Kematian adalah gelombang kejut yang menghantam individu, tergolong dalam stressor dengan angka tertinggi. Kita takkan menyadari bahwa dunia itu kejam sebelum kita dapat menyesali kematian tersebut. Untuk sesaat, kita akan terbutakan oleh emosi, membuat diri kita bukan diri kita. Kehilangan seseorang dapat mencerabut paksa suatu akar terbesar dalam pohon kehidupan kita, membuat kita selama sesaat berperan seperti zombie katatonik. Menangisi hal yang sebenarnya sudah terkubur jauh di dalam tanah.

Selain kematian yang nyata, sebenarnya aku juga menyatakannya sebagai kematian dari sifat seseorang. Kalian takkan bisa memandang bagaimana kepribadian seseorang secara utuh tanpa tersandung satu faktor yang mencerminkan kejelekannya. Akan ada saat dimana prasangka-prasangka buruk lahir dan mengalahkan ego. Dari situ, entah kita atau entah seseorang itu yang sifatnya telah mati. Mungkin, saat ini kita mengelu-elukan seseorang karena kebaikannya di masa lalu, tapi kemudian kita membenci dirinya karena perbuatan tak termaafkan yang ia lakukan di masa sekarang. Aku yakin pada tiap cerita, sejak dulu hingga sekarang, hal seperti ini sering dibahas. Seringkali, orang-orang akan membalutnya menjadi suatu tindakan yang disebut "Pengkhianatan". Uniknya, pengkhianatan takkan pernah habis dibahas, posisinya bahkan nyaris mensejajari roda kehidupan. Bahkan, ada kalanya pengkhianatan justru melampaui, menghabisi, kehidupan itu sendiri. Itulah kenapa aku menyebutnya sebagai "kematian sifat".

Hal-hal semacam itulah yang terdapat dalam novelku. Pada akhirnya, aku hanya menekankan bahwa, tantangan yang lebih besar akan mengubah seseorang, entah itu semakin memperkuatnya atau justru menghancurkannya. Kematian bisa menjadi pembebasan seorang individu atau menjadi kerangkeng bagi individu tersebut. Pilihan kita untuk hiduplah yang menentukan akhirnya, apakah kita akan menyerah? Atau justru bangkit untuk menebusnya? Semua itu akan menjadi hasil dari tindakan yang kita pilih. Karena seperti teori butterfly effect, satu tindakan kecil di masa lalu akan menghasilkan perubahan yang beragam di masa depan.

Semua itulah yang menjadi alasanku mengorbankan karakter dalam novelku--selain dari emosionalitas pribadi semata. Karena tokoh utama butuh penggerak menuju perubahan besar-besaran, tokoh utama butuh dipacu untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bukan dirinya. Pada akhirnya, semua itu akan menggiringku menuju sebuah gejala-gejala perilaku, sehingga aku kurang lebih dapat memprediksikan hasil akhir yang mungkin terjadi.

Komentar

Posting Komentar